“十三五”时期,面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠感染疫情严重冲击,海东市上下思想统一,步调一致,准确识变,科学应变,主动求变,全面建成小康社会胜利实现,为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。展望“十四五”,海东市仍处于“农村向城市转变、农业向工业转变、农民向市民转变”的三大历史性转变之中,将进入加速兰西城市群中部崛起城市建设的关键阶段,总体看,机遇大于挑战。

一、“十三五”时期取得的成就

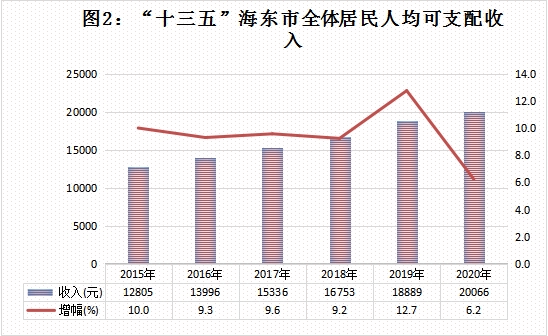

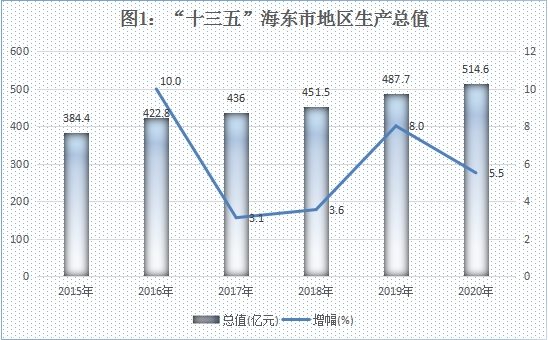

(一)经济综合实力跃上“新台阶”。“十三五”末,海东市经济总量跨上五百亿元台阶,年均增长7.5%,高于青海省1.6个百分点,具体情况见图1。固定资产投资年均增长7.1%,高于全省3.2个百分点。海东市全体居民人均可支配收入20066元,年均增长8.7%,城乡居民收入增速高于经济增速,农村居民收入增长快于城镇居民,农民收入水平高于全省平均水平,城乡收入比由“十二五”末的2.85:1缩小为“十三五”末的2.69:1,城乡居民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标,具体情况见图2。经济综合实力大幅跃升、发展基础更加稳固、质量效益持续提升、人民生活显著改善。

(二)产业结构优化迈出“新步伐”。三次产业结构持续优化,三次产业比重由“十二五”末的13.8:50.1:36.1调整为“十三五”末的15.1:37.9:47。一是农业基础地位持续巩固。粮食生产稳定保持在72万吨以上,占全省粮食总产量比重超过40%,在全省“菜篮子”工程中的地位更加凸显。家庭牧场效益初步显现,肉、禽、蛋、奶产量持续提升,供给保障能力不断增强。建设高标准农田57.25万亩,粮食种植面积、产量实现双增长。青海东部特色种养十大基地初具规模,特色农作物种植比重达到86.1%,畜禽养殖规模化率达到52.4%,为建设绿色有机农畜产品示范区打下坚实基础。二是新型工业化进程不断加快。工业园区转型发展迈出坚实步伐,开创性设立河湟新区。“高新轻优”产业发展方向日趋成熟,金属冶炼、建筑材料、水力发电、农副加工四大传统产业逐步转型升级,新能源新材料、信息产业、装备制造、食品医药四大新兴产业培育壮大,青稞酒、拉面、青绣、富硒等特色产业加快推进。三是第三产业动能更加强劲。牢固树立全域旅游发展理念,河湟文化保护传承迈出坚实步伐。互助土族故土园成为我省第三个国家级5A级景区,以平安驿特色小镇为代表的全域旅游蓬勃发展,开启了文旅商融合发展的新模式,荣获“中国文旅融合示范城市”称号。“彩陶故里·拉面之乡·青绣之源·醉美海东”走进央视、走向全国。互助油嘴湾、乐都卯寨、平安石壁、民和七里寺、化隆本康沟、循化撒拉尔故里等20个乡村旅游示范景区活力显现,全市国家、省级景区示范点居全省之首。 (二)产业结构优化迈出“新步伐”。三次产业结构持续优化,三次产业比重由“十二五”末的13.8:50.1:36.1调整为“十三五”末的15.1:37.9:47。一是农业基础地位持续巩固。粮食生产稳定保持在72万吨以上,占全省粮食总产量比重超过40%,在全省“菜篮子”工程中的地位更加凸显。家庭牧场效益初步显现,肉、禽、蛋、奶产量持续提升,供给保障能力不断增强。建设高标准农田57.25万亩,粮食种植面积、产量实现双增长。青海东部特色种养十大基地初具规模,特色农作物种植比重达到86.1%,畜禽养殖规模化率达到52.4%,为建设绿色有机农畜产品示范区打下坚实基础。二是新型工业化进程不断加快。工业园区转型发展迈出坚实步伐,开创性设立河湟新区。“高新轻优”产业发展方向日趋成熟,金属冶炼、建筑材料、水力发电、农副加工四大传统产业逐步转型升级,新能源新材料、信息产业、装备制造、食品医药四大新兴产业培育壮大,青稞酒、拉面、青绣、富硒等特色产业加快推进。三是第三产业动能更加强劲。牢固树立全域旅游发展理念,河湟文化保护传承迈出坚实步伐。互助土族故土园成为我省第三个国家级5A级景区,以平安驿特色小镇为代表的全域旅游蓬勃发展,开启了文旅商融合发展的新模式,荣获“中国文旅融合示范城市”称号。“彩陶故里·拉面之乡·青绣之源·醉美海东”走进央视、走向全国。互助油嘴湾、乐都卯寨、平安石壁、民和七里寺、化隆本康沟、循化撒拉尔故里等20个乡村旅游示范景区活力显现,全市国家、省级景区示范点居全省之首。

(三)城乡统筹发展绘就“新图景”。强化顶层设计,高质量编制完成《海东市城市总体规划(2016-2030年)》、《河湟新区总体规划》等一批重点规划。“城中村”改造成效卓著,旧城区改造扎实有效,老旧小区改造稳步推进,累计完成2.02万户老旧住宅小区综合改造、4.18万套棚户区改造和6.88万户危旧房改造,实现农牧民危旧房改造“清零”目标。成功跻身国家新型城镇化综合试点城市、节能减排财政政策综合示范城市、第二批地下综合管廊试点城市行列,兰西城市群中部崛起“硬实力”有效提升。公园城市建设成效初步显现,城市管廊、市体育中心、三湖六岸湿地、朝阳山公园、驿州湿地公园、南凉遗址公园、白沈河生态景观长廊等一批基础设施项目顺利建成。乡村振兴战略全面启动,高质量推进高原美丽城镇、美丽乡村建设,“厕所革命”三年计划圆满收官,城乡面貌和农村人居环境不断改善。

(四)生态海东建设亮出“新名片”。污染防治攻坚战扎实有效,植树造林百万人“大会战”成为全省国土绿化行动“金名片”,全民绿化的生态意识深入人心,国土绿化三年行动超额收官,为海东市“碳中和”工作进行了有益探索实践。黄河、湟水河、大通河岸线治理力度空前,实施“三大峡口”和南北山等绿化工程,深入开展“绿城区、绿河谷、绿屏障”建设,为确保黄河、湟水河两条“母亲河”清水出城贡献了海东力量。“十三五”期间海东市造林面积居全省之首,投入37亿元,绿化25万公顷,森林覆盖率由“十二五”末32%提升至36%,绿色发展指数位列全省第一,空气质量优良率达到95%,黄河出省断面和大通河出省断面Ⅱ类水质达标率为100%,湟水河出省断面Ⅳ类水质达标率为100%,确保一江清水出城出省,确保青山常在、绿水长流、空气常新。

(五)基础设施建设取得“新进展”。基本建成“内畅外联”的路网体系,公路通车总里程突破1.2万公里,较“十二五”末增加3170公里,实现“高速公路达县、国省干线通乡、农村公路入户”。94个乡镇和1587个建制村道路通畅率、客运通车率、邮政普遍服务建制村通邮率实现三个100%,城乡公共交通均等化水平持续提升。流域沟道治理加快推进,发展高效节水灌溉,巩固提升了11.33万贫困人口的饮水条件,全市农村自来水普及率达98.7%。总装机容量621兆瓦的24个光伏发电项目并网发电,公共便民服务供给持续提升,全市城镇燃气普及率实现79.4%。佑宁750千伏变电站建成投运,城农网改造工程顺利实施。建成365个5G站点,4G网络信号行政村覆盖率达76%以上。

(六)民生福祉改善展现“新亮点”。疫情防控成效卓著,取得了“零输入、零感染、零报告”的阶段性重大成果。脱贫攻坚取得全面胜利,海东立足贫困人口多,贫困程度深,脱贫攻坚任务最重的实际,攻坚克难,在全省率先实施脱贫攻坚政策机制,累计投入206亿元,全市4.84万户17.6万贫困人口全部脱贫,643个贫困村全部退出,6县区全部摘帽,市委荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。坚持民生为本,各项民生支出占到地方一般公共预算支出80%以上,医疗、教育、养老等公共服务供给能力大幅提升,城市功能不断完善。实施学前教育三年行动计划、“全面改薄”等教育项目747个,“两免一补”、农村中小学公用经费等政策全面落实。学前教育三年毛入园率、义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别达到90.78%、97.57%、95.18%,较“十二五”末分别提高了13.98%、4.54%、14.68%。社会保障覆盖面不断扩大,城乡低保实现应保尽保,医疗救助和临时救助基本实现城乡全覆盖,城乡居民基本养老、医疗保险参保和医保基金风险防控走在全省前列。全面落实“保就业”措施,拉面人成为海东改革开放的“先行者”、对外宣传的“金名片”、贫困群众脱贫致富的“引路人”,“拉面经济”被国务院农民工工作领导小组作为首条先进经验在全国推广。“十三五”时期,累计城镇新增就业5.67万人,城镇登记失业率保持在3.5%以内。

二、“十四五”时期发展机遇

(一)历史机遇。“十四五”时期,我国已转向高质量发展阶段,将向基本实现社会主义现代化进军,将从中等收入国家稳步向高收入国家挺进,消费结构、需求结构、产业结构将不断升级,经济发展由要素驱动为主转向创新驱动为主。青海省处于生态文明建设的攻坚期、转型升级的关键期、竞争优势的重塑期、改革开放的深化期,总体上将处于巩固提升全面小康成果,深度融入国内国际双循环,继而为现代化建设蓄积力量的重要阶段。海东市将处于生态文明建设机遇期、产业转型升级关键期、新型城镇化加速期、河湟文化建设窗口期、社会治理创新转型期。以上,为现代化新海东建设带来历史机遇。

(二)战略机遇。“一带一路”建设深入推进,黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,新时代西部大开发形成新格局重大决策部署全面推进,“城市有机更新”和“乡村振兴战略”齐头并进,兰西城市群建设“深耕细作”,深化东西部扶贫协作、扶持较少数民族发展等国家特殊支持政策持续发力,青海省将全力推进国家公园示范省建设,助力城乡统筹新海东建设及核心区、河湟新区、新兴城市发展,构建黄河上游重要功能生态区,推动海东市在兰西城市群中部崛起,“大保护”“大开放”“高质量”成为“大方向”。

以上,为现代化新海东建设带来战略机遇。

(三)市场机遇。构建“双循环”新发展格局成为统领“十四五”期间经济社会发展的核心方略。党的十九届五中全会指出,要形成强大国内市场,构建新发展格局,坚持扩大内需这个战略基点,加快培育完整内需体系。青海省委十三届九次全会提出,要扩投资促消费稳增长,深度融入新发展格局,打造国内大循环的战略回旋空间、国内国际双循环的战略纵深支点。构建新发展格局,必将更加完善生产、分配、流通、消费各个环节,深化市场各环节联系,提升供给体系与需求的适配性,经济内生动力将进一步增强,市场规模将进一步扩大,创新持续能力将进一步彰显。以上,为现代化新海东建设带来市场机遇。

三、“十四五”时期面临挑战

(一)发展水平仍然较低。经济总量小,人均水平低,居民收入少,发展质量和效益不高,总体发展水平仍然较低。“十三五”末,海东市地区生产总值占全省的比重为17.1%,人均生产总值为全国、全省平均水平的46.1%、66.7%,全体居民人均可支配收入为20066元,与全国、全省平均水平有较大差距。

(二)新型城镇化总体滞后。海东大农村小城市特征依然明显,城镇化水平偏低,城市基础设施和公共服务领域还有许多欠账和短板,城市功能不完善。产业发展相对不足,产业集聚水平相对偏低,统筹新型城镇化的任务依然较重。“十三五”末,海东市常住人口城镇化率为42%,仍低于全国、全省平均水平。

(三)产业发展基础偏弱。农业现代化水平偏低,以富硒为代表的特色优势发挥不足。工业基础相对薄弱,产业链不长、附加值不高,战略性新兴产业培育缓慢,工业园区聚集效应尚未释放。传统服务业规模小、档次低,现代服务业发展处于起步阶段。营商环境尚需进一步优化,人才匮乏、创新滞后。

(四)区城协调发展不足。西宁、兰州两大城市“虹吸效应”明显,区域经济竞争更加激烈,深化青甘合作、推进西宁一海东一体化发展任务艰巨。城乡二元结构突出,县域经济发展缓慢,区域发展不协调,城与乡、沿湟水河与沿黄河发展水平差距明显。

(五)生态保护压力加大。自然禀赋较差,生态环境脆弱,山体滑坡、泥石流等自然灾害隐患突出。环境保护缺乏有效协同机制,生态治理项目成效显现尚需时日。资源性、工程性、水质性缺水并存,用水矛盾依然突出。产业发展受土地、环保等要素制约。

四、加快发展几点建议

(一)加快海东发展,要坚持把乡村振兴作为第一民生工程。作为青海省农村人口最多地区,海东市委、市政府要紧盯乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果不松紧,统筹实施乡村振兴“百乡千村”工程,补齐乡村水电路、通信、物流等基础设施短板,合理产业布局,扶持拉面经济、乡村旅游、优质特色种养业,确保乡村振兴路宽步稳。

(二)加快海东发展,要坚持城乡统筹发展。按照“打造西宁—海东都市圈”“建设城乡统筹新海东”要求,围绕让城镇生活更美好、乡村生活更富足发展目标,稳步推动沿湟水河、沿黄河生态城镇带互动发展,着力构建高原美丽城市、美丽城镇、美丽乡村新体系,城乡面貌发生巨大变化,新型城镇化迈向新的发展阶段。

(三)加快海东发展,要坚持重大项目带动。牢牢把握发展实际,狠抓项目谋划论证和争取衔接,加快在建项目进度,充分发挥投资的基础性作用,不断优化招商引资环境,有效改善和提升了基础设施建设和产业发展水平,对于未来五年扩大经济总量、提高发展质量、加快动能转换、补齐民生短板等方面都具有重要意义。

(四)加快海东发展,要坚持不断筑牢青海东部绿色屏障。海东市植树造林百万人“大会战”成为海东生态文明建设的“金名片”“三山三水三峡”的生态保护和环境综合治理工作成效显著,百姓看得见“绿水青山”,更摸得着“金山银山”,“植绿、爱绿、护绿”的意识深入人心。

(五)加快海东发展,要坚持特色经济带动。多渠道增加收入,拉面经济成为海东市乃至全省、全国乡村振兴工作中的亮点产业。“青绣”产业成为展示海东民族团结进步的一扇精美窗口、传承河湟文化的重要载体、助力乡村振兴的重要产业。继续发挥河湟文化核心区和旅游资源富集的优势,努力打造乡村旅游作为海东市乡村产业振兴的新引擎。

|